Was zeichnet ein atmosphärisches Verständnis der Kipp-Punkte aus – im Individuum, in der Gemeinschaft und das Klima betreffend?

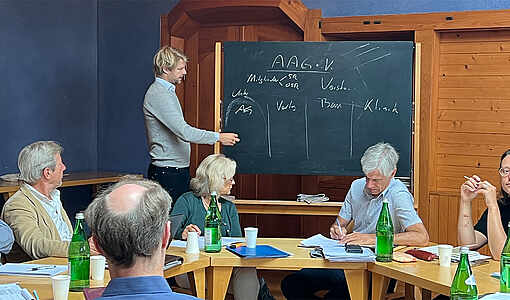

Ein Bericht zum 4. Klima-Forum der AGiD. Der Artikel ist erschienen in der Oster-Ausgabe 2023 der „Mitteilungen“.

Wolkenformationen | Bild: Pixabay

Wolkenformationen | Bild: Pixabay Weltweit finden gravierende Prozesse statt, die den Lebensraum der Menschheit nicht nur beeinflussen, sondern bedrohen, gar zerstören. Wir sprechen von Naturkatastrophen. Unsere natürliche Umgebung scheint uns nicht mehr in der Weise zuverlässig und stabil zu sein, wie wir es gewohnt waren oder es uns wünschen. Hitze- und Kälteeinbrüche suchen uns heim, riesige Flächen des Permafrostbodens tauen auf, weitläufige Gebiete der Tundra entzünden sich und schwelen unterirdisch fort, unermessliche Flächen werden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß überschwemmt oder von Taifunen heimgesucht, das Polareis taut, Waldbrände vernichten ganze Regionen. Und auf der anderen Seite ist es der Mensch selbst, der wiederum der Natur zusetzt wie etwa durch das Abholzen des Regenwaldes, durch die Überfischung der Meere, durch riesige Mengen von Abgasen aus der Verbrennung fossiler Energieträger.

Wissenschaftler erforschen in diversen Spezialgebieten die Phänomene dieses drastischen Geschehens, dieser Bedrohungen und Katastrophen. Sie häufen Berge von Daten an, Wissen türmt sich auf Wissen! Doch bewältigen wir dieses Wissen? Wie reagiert die Politik auf die vorliegenden Forschungsergebnisse? Wie interpretieren wir als Einzelne die katastrophalen Erscheinungen, mit denen uns die Medien konfrontieren? Was können wir schlussendlich tun? Wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Individuell, gesellschaftlich und menschheitlich? Was können wir tun, vor Ort und global? Es beschleicht uns die Gewissheit, dass die alten Denkgewohnheiten, dass die gewohnten Einstellungen und Meinungen nicht ausreichen, um diese Herausforderungen zu begreifen und ihnen entgegenzutreten. Wie sieht das Handeln der Zukunft aus, das uns mit unserer Lebensumgebung und schließlich mit dem ganzen Planeten Erde wieder in ein lebensförderndes Verhältnis bringt? Wir reden von Transformation, wir sprechen von Change-Management, stecken jedoch in diesem Vorhaben noch ganz in den Kinderschuhen. Ein neues Denken, ein neues Fühlen sind gefordert, um neue, transformative und effektive Handlungsweisen zu entdecken und zu entwickeln.

Um es mit diesen Herausforderungen auch „in unseren Kreisen“ aufzunehmen, hatte Monika Elbert im Rahmen der AGiD zu einem weiteren Klimaforum eingeladen. Stefan Ruf, Autor des Buches „Klimapsychologie“, Christian Grah, Projektleiter der Klimaneutralität Havelhöhe, Meinhard Simon, Forscher an der Universität Oldenburg, Jörg Probst, um nur einige zu nennen, sind der Einladung zum 4. Klima-Forum gefolgt.

Gibt es einen geeigneteren Ort für dieses Thema als den Dottenfelderhof, ein Ort, an dem biologisch-dynamische Landwirtschaft praktiziert wird? Diesem Hof eignet eine geradezu zauberhafte Stimmung, die sich fügt aus der Anwesenheit der Tiere, aus einer ausgewogenen bewirtschafteten Umgebung und aus dem Strom der Besucher, Gäste und Kunden des Hofes und deren Interesse, Aufgeschlossenheit und Freude. Martin von Mackensen machte am Beispiel der Pflanzenzucht deutlich, was tatsächlich und praktisch getan werden kann, wie es etwa in der Pflanzenzucht darauf ankäme, über Sorten zu verfügen, die ein ausgesprochen starkes und ausgreifendes Wurzelwachstum zeigen und damit weitaus mehr Kohlenstoff in die Erde, in die Humusbildung überführen.

Meinhard Simon führte in seinem Beitrag in die Erforschung der sogenannten Kipp-Punkte ein. Die Prozesse in der Welt verlaufen nicht kontinuierlich. In ihrer jeweiligen Eigentümlichkeit können sie sich in mehr oder weniger kurzer Zeit drastisch verändern, ohne in ihre Ausgangslage zurückzukehren. Es kann also ein ultimativer Pendelausschlag stattfinden, der nicht in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Meinhard Simon erläuterte, wie Kipp-Punkte induziert werden, wo in den Klimasystemen der Erde überhaupt solche Situationen auftreten können. Dieses langsam sich anbahnende, dann aber doch sprunghaft sich vollziehende Geschehen kann auch im gesellschaftlich- kulturell-sozialen sowie im individuell-biographischen Kontext stattfinden.

Wie verändert man eine Institution des praktischen Lebens in diesem Sinne, wie wird ein die Umwelt durch Abfall, Abgase, Ressourcenverbrauch belastender Ort zu einem lebensfördernden, die Natur und die Atmosphäre „respektierenden“ Ort? Am Beispiel der Havelhöhe, der bekannten Klinik in Berlin, erläuterte der dort tätige Mediziner Christian Grah, welches ambitionierte Vorhaben dort verfolgt wird: Die Klinik wird in Gänze bis 2030 im Rahmen des Projektes „Climate Friendly Hospital“ klimaneutral.

Der Begriff „Atmosphäre“ lädt zu Betrachtungen und Überlegungen ein, wie Innen und Außen, Mikro- und Makro-Verhältnisse, Seelisches und Natur korrespondieren. Diese Fragen sind das Kernanliegen Stefan Rufs, Autor des Buches „Klimapsychologie. Atmosphärisches Bewusstsein als Weg aus der Klimakrise“. Ihm geht es besonders darum, dass wir eine stimmige Vorstellung der uns umgebenden Atmosphäre bekommen, dass wir sie nicht nur wie in der Vergangenheit rein chemisch-physikalisch begreifen, sondern dass wir den intimen Zusammenhang empfinden und bedenken lernen, in dem wir zu der uns umgebenden Hülle der Erde stehen. Wir stehen also vor der Aufgabe, nicht nur ein Bewusstsein der uns umgebenden Atmosphäre zu entwickeln, in der seelische oder geistige Komponenten eine Rolle spielen, sondern ein „atmosphärisches Bewusstsein“ auszubilden, ein integratives Bewusstsein oder – um mit Jean Gebser zu sprechen – ein integrales Bewusstsein.

Das Klima-Forum besteht natürlich nicht nur aus den Inhalten, die referiert und zum Verständnis gebracht werden sollen, sondern es ist auch ein Sozial-Laboratorium. Denn es wird hier der Versuch unternommen, Fachwissenschaftler und Spezialisten, Experten für Gesprächsführung und Laien so miteinander in Begegnung und Gespräch zu bringen, dass all das Trennende in Sprache und Intention überwunden und zusammengeführt werden kann, um tatsächlich Ansätze eines integralen Bewusstseins anzustoßen. Das wäre wohl der erhoffte Ausgangspunkt für ein koordiniertes Handeln eines jeden einzelnen Menschen wie auch einer jeden Gesellschaft, zum Wohle der Erde und der Menschheit.

Gerhard Stocker | AGiD, Vorstandsmitglied