Großer runder Tisch

Anmerkungen zum Zweig-Tag im März 2022 am Goetheanum

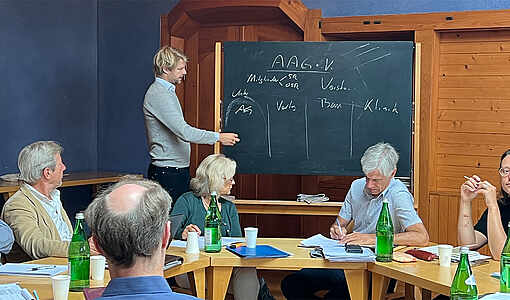

Themenübersicht beim Zweigtag | Foto: A.Steinmetz

Themenübersicht beim Zweigtag | Foto: A.Steinmetz Am 11. und 12. März fand am Goetheanum das Treffen zum „Großen Runden Tisch“ statt. Dieses Treffen war aus der ehemaligen Tradition der Zusammenkünfte der Zweigverantwortlichen hervorgegangen.

Eine kleine Gruppe hatte sich seit der letzten Zusammenkunft 2019 mit der Frage beschäftigt, wie zeitgemäße Treffen von Verantwortlichen für Zweig- und Gruppenarbeit aussehen könnten.

Die Corona-Pandemie ließ länderübergreifende Begegnungen zur Vorbereitung oder ein größeres Treffen am Goetheanum nicht zu, so dass eine intensive und regelmäßige Online-Arbeit in dieser kleinen Gruppe entstand. Sie führte zunehmend zum Verzicht eines Austausches von „Rezepten“, wie es gehen kann. Wir suchten vielmehr eine offene gemeinsame Beratung. So entstand die Idee zum „großen runden Tisch“. Hier sollte Verantwortlichen für Zweig- und Gruppenarbeit Gelegenheit gegeben werden, über ihre Sorgen, Anliegen und Beobachtungen miteinander in ein weiterführendes Gespräch einzutreten.

Es waren etwa fünfundzwanzig Teilnehmer*innen im Holzhaus am Goetheanum zusammengekommen. Das Treffen begann mit einem klangvollen Eindruck mit Gongs und anderen Klanginstrumenten. Eigentlich war gedacht, zu einem gemeinsamen Klangbild zu kommen, es wurde aber eher ein dialogisches Klingen mit wechselndem Gegenüber.

Justus Wittich von der Goetheanum-Leitung begrüßte die Runde im Namen des Vorstandes und des Goetheanums.

Die Vorstellungsrunde stellte vielfältige und interessante Beiträge in den Kreis, sie öffnete das Feld der aktuellen Themen und ließ zugleich den Einzelnen als Individualität mit seinen Anliegen sichtbar werden. Durch diese erste Gesprächseinheit zeichneten sich schon gewisse thematische Schwerpunkte unter den Anwesenden ab.

Nach einer Einstimmung am nächsten Morgen versuchten wir, die durch die Nacht gegangenen Themen zusammenzufassen, woraus kleine Arbeitsgruppen hervorgingen. Die Themenvielfalt war groß, aber nicht neu: Zusammenhalt mit den Lebensfeldern, übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie oder nach einem tieferen spirituellen Erlebens in den Arbeitszusammenhängen. Es entstanden sechs kleine Gruppen von zwei bis fünf Personen, in denen bis zum Mittagessen intensiv thematisch gearbeitet wurde.

Mit einer Beobachtungsübung am Gang des Menschen wurde am Nachmittag der Versuch unternommen, sich in der Beobachtung eines gemeinsam Wahrgenommenen zu nähern – jenseits von Urteilen und Meinungen.

Die Veranstaltung endete mit einem Plenum und der Frage, was wir mitnehmen und was die nächsten Schritte sein könnten. Hier traten deutliche Unterschiede in der Bewertung des als Wesentlich erachteten hervor. Was mich als Mitarbeiterin in der Vorbereitungsgruppe irritierte, war die Vorstellung einiger Anwesenden nach dem weiteren Vorgehen. Plädoyers wurden gehalten zu Erwartungen und Forderungen zum Beispiel an die Leitung des Goetheanum, oder darüber, was unter wissenschaftlicher Arbeit zu verstehen sei. Es wurde auf das zurückgegriffen, was in früheren Zeiten doch funktioniert hatte, beispielsweise große Persönlichkeiten und Referierende einladen, selbst mehr Führung von oben wurde gefordert… anderen in der Runde schien dabei der Atem zu stocken. Sie waren mit der Frage beschäftigt: Wie kann ich selbst in meinem Handeln besser den Aufgaben entsprechen, die sich uns stellen? Was muss ich tun, um mehr Interesse an dem anderen hervorbringen zu können? Wie kann ich etwas dazu beitragen, dass reales Geisterleben in unseren Arbeitsgruppen lebt? Welche Verantwortungs- und Organisationsform ist in der heutigen Zeit fruchtbar und wie kann ich an diesen Veränderungen konstruktiv mitwirken?

Die einen hatten Fragen, die anderen Antworten, aber die Antworten schienen nicht auf die Fragen zu resonieren. Es war, als kämen sie aus einer Vergangenheit und wollten anderen sagen, wie sie dieses oder jenes zu machen hätten, damit alles besser werde.

Diese Haltung entzog uns allen meiner Beobachtung nach etwas den Boden für unsere ursprüngliche Intention von einer Selbstertüchtigung und von Eigenverantwortung an unserem Platz.

Vielleicht war es für einige nicht auszuhalten, auf Fragen nicht gleich Antworten zu erhalten.

Vielleicht müssen wir viel mehr lernen, in der Frage zu leben. Fragen scharf und existenziell zu stellen und dann hören zu lernen, was sich im Leben - oder hier bei diesem Treffen zwischen den Beiträgen - aussprechen will. Gerade eben keine Wiederbelebung dessen, was früher einmal funktioniert hat. Hören und warten können, mit innigen Fragen im Herzen, was das Leben, was Begegnungen mir dazu entgegentragen.

Am Ende der Zusammenkunft wurde deutlich, dass uns das gemeinsame Verbindende abhanden zu kommen droht. Jeder ist mit seinen „Baustellen“ beschäftigt. Was verbindet uns eigentlich in der Zweig- und Gruppenarbeit? Was sind unsere tieferen gemeinsamen Fragen, die wir bei aller Individualisierung doch teilen? Es sind die Fragen nach dem „allgemein Menschlichen“. In dieser Richtung könnten neue gemeinsame Impulse gesucht werden. Was ist der Mensch? Wie werden wir Mensch? Wie stehen wir als Menschen in unserer Zeit und was fordert sie von uns als Menschen?

Anke Steinmetz | AGiD, Arbeitszentrum Nord